Il mondo di internet, orientato alla formazione di nuove dinamiche comunicative e di nuovi linguaggi, diventa necessariamente uno dei principali luoghi di produzione di senso e di rinnovamento di procedure etiche e cognitive.

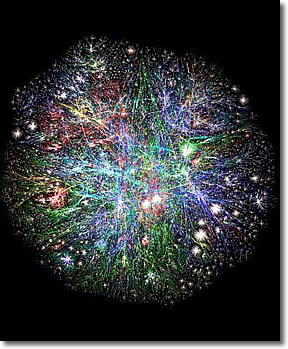

Se è vero che la Rete, per la sua stessa particolare conformazione, costituisce uno spazio di problematicità irrevocabilmente aperto, che rimanda a delle pratiche riflessive, multiple, eterodosse, euristiche e non dogmatiche, ci si deve domandare quanto di questa messa in discussione di schemi cognitivi e di visioni personali, è davvero spontanea e non piuttosto indotto dalla natura del mezzo-che diventa-messaggio (McLuhan) o dalla strutturazione del discorso controculturale – ufficialmente osteggiato ma in segreto incoraggiato – in quanto sterile diversivo di nicchia, privo di pericolo reale nei confronti della rappresentazione condivisa del mondo (Scuola di Francoforte). La questione è se l’utente che si connette ad internet si deve limitare a conformarsi in modo irriflessivo al procedimento operativo della Rete, o se al contrario può assumere un ruolo più diretto nella narratività dialogica: in altre parole, se può giocare un ruolo non soltanto passivo nella messa in scena dell’identità virtuale. Una prima narratività è data dalla partecipazione alle problematiche della Rete che contribuisce a configurare le aspirazioni degli utenti, il modo di correlarsi tra gli utenti del cybermondo nelle community, nei blog, nelle chat. La scelta del nickname o dell’avatar deve essere ascritta ad una libera proiezione ideale o, piuttosto, al riflesso di un condizionamento culturale passivo? Il «gioco di ruolo» è espressione di creatività personale o di omologazione in un cliché idealtipico come avviene, ad esempio, per certi reality show dove si è costretti ad «incarnare» lo stereotipo della pupa bella ma stupida e del nerd («secchione») intelligente ma imbranato. I reality offrono personaggi idealtipi caricaturali con i quali lo spettatore da casa si può identificare facilmente, macchiette folkloristiche tagliate con l’accetta: abbiamo il «bello e buono», l’«impulsivo volitivo», la «bionda svampita», la «bruna sensuale», il «gay simpaticone», l’«intellettualoide logorroico», ecc. È ovvio che questi personaggi, una volta dimessi gli abiti del reality e tornati ad essere persone «reali», nella vita quotidiana si comporteranno in modo molto diverso rispetto a quando sono di fronte ad una telecamera. Se nei reality si assumono attori per recitare dei copioni raffazzonati, si tratta di capire se lo stesso fenomeno si verifica nelle chat o nelle community del cyberspazio; se l’essere-nel-mondo non è mai «autentico» strictu sensu in quanto assoggettato alle sovrastrutture della sua episteme (= la visione del mondo che riflette un’epoca ed i relativi saperi che l’accompagnano), si danno però dei livelli di minore o maggiore non-autenticità: la soggettività dis-assoggettata è quella che dimostra un minore grado di non-autenticità. In altri termini, l’«autenticità» è un valore regolativo, non può mai essere del tutto realizzato. Le stesse caratteristiche «tecniche» della Rete si prestano a favorire una sorta di reintegrazione mistica nell’Uno-tutto. Anzitutto il cyberspazio della Rete e di SL si presenta come un doppio del reale, un mondo allo specchio con il quale sperimentare nuove sinergie tra corpo e spirito, seppur virtuali. Come scrive D. Parrochia (1), l’idea di un «cervello planetario» è stata anticipata dalla filosofia greca e poi da Spinoza. Platone in Repubblica assimila la città greca ad un’anima collettiva, mentre nel XVII secolo Spinoza riconosce nella soggettività il riflesso di una natura pan-teo-cosmica che riflette l’intelligenza infinita di Dio. Secondo la visione evoluzionistica di Teilhard de Chardin – teologo gesuita evoluzionista – la terra si ricoprirà a poco a poco di una membrana che rinforzerà l’unità vivente del pianeta e reticolerà l’umanità in un autentico spirito della Terra. La «noosfera» della Terra potrà stabilire un legame psichico con le altre noosfere dello spazio, coordinate da un’unica Mente universale: un paradigma che si colloca a metà tra l’episteme statico-meccanicistica dell’universo «orologio» e quella dinamico-vitalistica dell’universo «pianta». Per Chardin, nel cosmo vi è armonia sincronica, ma in una prospettiva evoluzionistica; in altre parole, l’accordo tra le varie parti del sistema è in fieri e non ipostatico: il cosmo diviene verso la realizzazione dinamica, non statica, del «milieu divino» (2); Michel Serres – riprendendo la concezione di Chardin – può pensare internet come un «luogo» (o piuttosto come un «non luogo» secondo la «vecchia» formula di Marc Augé) abitato da angeli ed entità celestiali che nella Rete assumono le forme di «le fibre ottiche e […] macchine intelligenti costruite per connettere le risorse tra loro: miscelatori e selezionatori» (3). Pierre Lévy teorizza la possibile successione di quattro spazi progressivamente abitati dall’uomo: lo spazio remoto della terra, lo spazio storico dei territori, quello temporale astratto delle merci, ed infine lo spazio temporale soggettivo del sapere. L’uomo contemporaneo si appresta ormai ad abitare il quarto spazio e ad assumere un’«identità quantica» in cui gli ideogrammi dinamici saranno trasposti in una quantità indefinita di mondi virtuali. Secondo Pierre Lévi siamo destinati a passare da un’epistemologia cartacea e libresca ad un’epistemologia dell’ipertesto e della «cosmopedia» (4). Si tratta di capire, a mio avviso, quanto di questa cyberculture può essere ritenuta funzionale alla creatività dell’utente e quanto, al contrario, soggiace alle strategie dell’omologazione liquida. Peter Lunenfeld introduce una distinzione interessante nella modalità operativa di navigazione: il tele-scarico ed il tele-carico. Il telecarico trasferisce i dati da un sistema centrale ai sistemi periferici dei destinatari. Il telescarico trasferisce i dati dalla periferia al centro, o dalla periferia ad altre macchine periferiche (5). Attualmente, secondo Lunenfeld, soltanto l’1% degli utenti tele-scarica un materiale, mentre il 10% si limita a commentare i contenuti del Web ed il resto, l’89% del pubblico, si soddisfa di tele-caricare senza effettuare mai operazioni di tele-scarico. In altre parole, la maggioranza dei navigatori partecipa ancora in modo passivo alla Rete, limitandosi a leggere ed a commentare senza avanzare alcuna proposta di condivisione di file, foto, ecc. Al contrario, l’evoluzione della Rete deve essere dinamica e non statica, creativa e non passiva; se fino a qualche tempo fa, l’attività più caratteristica di un utente della Rete era quella di navigare da una pagina statica ad un’altra, adesso – secondo Lunenfeld – si deve auspicare che il websurfer si trasformi in un’esperienza dinamica di condivisione solidale del cyberspazio. In effetti, la prolificazione di blog personali dove giovanissimi blogger si limitano a raccontare il vissuto o a mettere in scena le loro fantasie, la diffusione di filmati personali su youtube, l’esplosione sociale di siti come Flikr che permettono d’etichettare e condividere fotografie o di del.icio.us teso alla socializzazione dei segni personali testimoniano che ci stiamo avviando ad un uso meno passivo – ed al contempo più soggettivo e partecipativo – della Rete. Si deve provare a pensare ad Internet e SL come a dei nuovi linguaggi in grado di aprire altri mondi, altre realtà, all’interno delle quali sia possibile ideare architetture sociali alternative a quella della modernità liquida, fondata sull’extraterritorialità del capitalismo globale. Senza dubbio la Rete offre straordinarie possibilità d’aggregazione attraverso forum e chat, dove è possibile organizzare delle forme di resistenza al Pensiero unico: un uso volto alla de-massificazione prodotta dal mezzo televisivo e dall’offerta di e ntertainment popolare. Il rischio d’omologazione può sorgere, tuttavia, dalla natura stessa della Rete che tende a replicare una realtà sociale sempre più povera di contenuti e idee, dove è difficile scansare il dubbio che si riesca a trasformare una testa ordinaria in un pensatore critico, un individuo appiattito dal conformismo in un nomade del pensiero creativo.

La Rete permette di entrare in contatto con altri utenti che possono trasmettere le informazioni necessarie alla formazione di nuove coscienze: ma questo processo non è tanto una prerogativa del web quanto della comunicazione interpersonale. La navigazione nel web non assolve la formazione critica degli utenti se si prescinde dalle normali modalità interrelazionali che, però, si possono svolgere anche in un salotto o in una piazza, anziché davanti ad uno schermo: non sono, dunque, prerogativa del web. Internet, per diventare un autentico proscenio di libere soggettività, deve incrementare e privilegiare la trasmissione d’informazioni e dati culturali a discapito dell’offerta di modalità comunicative; deve potenziare gli archivi di base invogliando gli utenti a consultare documenti che non sono disponibili nelle biblioteche comunali o che sono difficilmente accessibili in quelle nazionali: attualmente si verifica esattamente la situazione opposta, con dati non accessibili sul web ma consultabili nelle biblioteche e che si possono acquistare nelle librerie specialistiche. In queste condizioni, la Rete continua ad essere uno strumento per comunicare a distanza, in grado di sostituire la vecchia corrispondenza epistolare del fermo posta – in voga fino a venti anni fa – ma del tutto inadatta per sviluppare il senso critico individuale. Il Web altera la possibilità di avvertire la presenza di un’autorità centrale, ma in realtà non decostruisce minimamente – almeno per il momento – il potere e la sua rappresentazione simbolica. Promuovendo l’illusione di un’alternanza ed un’alternativa tra il «dentro» della connessione (libera, delocalizzata, artefice di un’identità che si fa polisemica e multiforme) ed il «fuori» di una quotidianità alquanto omologata, internet suscita un’impressione di libertà. In realtà – proprio a causa di questa parvenza da «lupo travestito con la lana d’agnello» – la Rete opera come un autentico centro di controllo socio-politico sul grado di conformità idealtipica dell’utente e di fedeltà nei confronti dei dettami del Pensiero unico. Sta a noi cambiare le regole del gioco: ancora è presto per indicare un qualche know-how, ma è indubbio che la partita del futuro passa anche dal controllo della Rete. __________ Note 1. D. Parrochia, L’Internet et ses représentations, Rue Descartes, 55, P. U. F., Paris, 2007. (torna al testo) 2. T. De Chardin, Le Milieu Divin, Seuil, Paris, 1957, coll. Point, 1993. (torna al testo) 3. M. Serres, La Légende des Anges, Flammarion, Paris, 1993, p. 296. (torna al testo) 4. P. Lévi, L’Intelligence collective, pour une anthropologie du cyberspace, La Découverte, Paris, 1994. (torna al testo) 5. P. Lunenfeld, Pour une pragmatique des flux, Rue Descartes, 55, P. U. F., Paris, 2007. (torna al testo) |